「親が最近物忘れがひどくなってきたけど大丈夫かな…」「久留米市で認知症の相談ができる場所はどこだろう…」と心配になることはありませんか。

高齢化が進む久留米市では、認知症への対策が急務となっています。

今こそ、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりが必要な時期に来ているのです。

この記事では、久留米市で高齢のご家族を持つ方や福祉に関心のある方に向けて、

– 久留米市における認知症高齢者の現状と課題

– 地域で利用できる認知症支援サービスの詳細

– 認知症予防と早期発見のための具体的な取り組み

上記について、解説しています。

認知症は誰もが直面する可能性のある身近な問題です。

しかし、適切な知識と地域のサポートがあれば、認知症になっても安心して暮らせる環境を作ることができます。

久留米市の取り組みを知ることで、ご家族の将来への不安を少しでも和らげることができるでしょう。

ぜひ参考にしてください。

久留米市の高齢者支援体制を知る

久留米市の高齢者支援と認知症対策の現状

久留米市における高齢者支援体制の全体像

久留米市は人口約30万人を擁する福岡県南部の中核都市であり、高齢化率が2024年時点で約30%に達しています。

市内の高齢者人口は約9万人に上り、全国平均を上回るペースで高齢化が進行中となっています。

特に筑後川沿いの地域では高齢化率が35%を超える地区も存在し、限界集落化の懸念も生じているのが現状となっています。

(2020年の国勢調査で福岡県大川市の高齢化率は35.90%)

市では急速な高齢化という社会問題に対応するため、行政・医療・福祉が連携した包括的な支援システムを構築してきました。

東部・西部・南部・北部・中央の5つの地域包括支援センターを配置し、それぞれの地域特性に応じた支援活動を展開しているのが特徴となっています。

深刻化する認知症問題への対応

久留米市内の認知症高齢者数は推計で約1万2千人を超え、2025年には1万6千人に達する見込みとなっています。

認知症の種類別では、アルツハイマー型認知症が約60%、血管性認知症が約20%、レビー小体型認知症が約10%という内訳になっており、それぞれの症状に応じた個別対応が求められているのが実情となっています。

この社会問題に対して、久留米市では「認知症初期集中支援チーム」を設置し、久留米大学医学部附属病院の認知症専門医を中心に、精神保健福祉士、作業療法士、看護師などで構成されたチームが月平均15件程度の新規ケースに対応しています。

初回訪問から6か月間の集中的な支援により、約80%のケースで医療機関への受診や介護サービスの利用につながるという成果を上げているのが特徴となっています。

認知症カフェを市内15か所で定期開催し、認知症の方とその家族が気軽に相談できる場を提供しています。

各カフェには月平均30名程度の参加があり、専門職によるミニ講座や音楽療法、回想法なども取り入れ、認知症の進行予防にも寄与しているのが現状となっています。

一人暮らし高齢者への支援強化

久留米市内の一人暮らし高齢者は約2万3千人存在し、全高齢者の約25%を占めています。

男性が約7千人、女性が約1万6千人という内訳で、特に女性の単身高齢者への支援が重要な課題となっているのが実情となっています。

年収200万円未満の低所得高齢者も多く、経済的支援と生活支援を組み合わせた対応が求められています。

民生委員約500名による月1回以上の定期訪問、緊急通報システムの約1,200世帯への設置、1日平均800食の配食サービス提供など、多層的な見守り体制を構築しています。

配食サービスは栄養バランスの取れた食事提供と安否確認を兼ねたサービスとして、高齢者の在宅生活を支える重要な役割を果たしているのが特徴となっています。

介護予防と地域づくりの推進

久留米市では「いきいき百歳体操」を市内200か所以上で実施し、延べ5千人以上の高齢者が参加しています。

参加者の体力測定データでは、6か月間の継続により握力が平均2kg向上、5m歩行速度が05秒短縮するなどの効果が確認されているのが実績となっています。

地域における支え合いの仕組みとして、「生活支援コーディネーター」を各地域に配置し、住民主体の助け合い活動を促進しています。

買い物支援や通院の付き添い、ゴミ出しの手伝いなど、日常生活の困りごとに対して地域住民が相互に支援する体制が構築されつつあり、高齢者が孤立することなく、地域の一員として尊厳を持って生活できる環境づくりが進められているのが現状となっています。

今後の課題と展望

久留米市が直面する最大の社会問題は介護人材の確保であり、介護職員の有効求人倍率は3倍を超える深刻な人手不足が続いています。

外国人介護人材の受け入れ促進、介護ロボットの導入支援、AIを活用したケアプラン作成支援システムの実証実験など、ICT技術を活用した対応策が進められているのが特徴となっています。

2040年問題を見据え、久留米市では医療と介護の連携強化、在宅看取りの推進など、高齢者が最期まで住み慣れた場所で過ごせる体制づくりを進めています。

持続可能な高齢者支援体制の構築が、久留米市における最重要課題として位置づけられており、行政・医療・福祉・地域が一体となった取り組みが今後も継続されていくことが期待されているのが現状となっています。

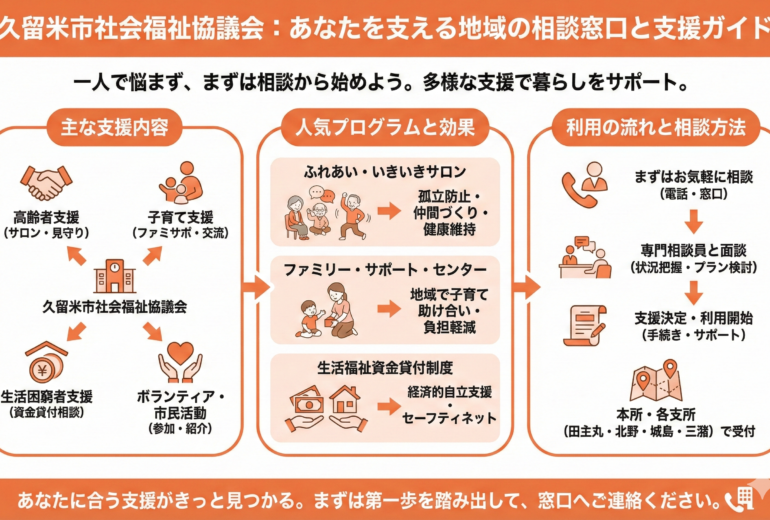

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターは、久留米市の高齢者支援において中核的な役割を担う重要な機関です。

高齢者やその家族が抱える介護、健康、生活全般の悩みに対して、専門職員が総合的な相談支援を行っています。

久留米市内には11か所の地域包括支援センターが設置されており、それぞれが担当地域の高齢者約3,000~6,000人をサポート。

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が常駐し、認知症の早期発見から介護予防まで幅広く対応しています。

「親が最近物忘れがひどくなってきた…」「介護保険の申請方法がわからない…」といった不安を抱える家族にとって、センターは心強い味方となるでしょう。

センターの主な業務は以下の通りです。

– 総合相談支援 介護保険制度の説明から認知症の相談まで、高齢者に関するあらゆる相談に無料で応じます。

– 権利擁護 成年後見制度の活用支援や高齢者虐待への対応など、高齢者の権利を守る活動を実施。

– 介護予防ケアマネジメント 要支援認定を受けた方への介護予防プランの作成と、健康維持のための各種教室を開催。

– 包括的・継続的ケアマネジメント 地域のケアマネジャーへの支援や、医療機関との連携調整を担当。

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた久留米市で安心して暮らし続けるための、まさに「地域の相談窓口」として機能しているのです。

在宅介護支援センターの重要性

在宅介護支援センターは、久留米市において高齢者の在宅生活を支える重要な拠点です。

認知症の方やその家族が「どこに相談すればいいのか分からない…」と悩んでいる時、最初の窓口として機能します。

このセンターの主な役割は、介護に関する総合的な相談対応と適切なサービスへの橋渡しです。

具体的には、以下のような支援を提供しています。

– 介護保険申請の手続き支援 複雑な書類作成や申請方法について、専門スタッフが丁寧にサポートします。

– 在宅介護サービスの調整 訪問介護やデイサービスなど、個々のニーズに合わせたサービスを提案します。

– 認知症ケアの相談対応 症状の進行に応じた対応方法や、家族の心理的負担軽減のアドバイスを行います。

久留米市内には複数の在宅介護支援センターが設置されており、各地域の特性に応じたきめ細かな支援を展開しています。

センターでは、ケアマネジャーや社会福祉士などの専門職が常駐し、24時間体制での緊急対応も可能となっています。

特に認知症の初期段階では、適切な支援を受けることで症状の進行を遅らせることができるため、早期相談が重要となります。

在宅介護支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための、なくてはならない存在なのです。

久留米市の認知症支援サービス

久留米市では、高齢化の進展とともに認知症支援サービスの充実が急務となっています。

市内では約1万2千人の認知症高齢者が生活しており、その家族を含めると支援を必要とする人々は相当数に上るでしょう。

行政と医療機関、福祉施設が連携し、認知症の早期発見から適切なケアまで、切れ目のない支援体制の構築を進めています。

認知症支援において重要なのは、本人の尊厳を守りながら、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくりです。

久留米市では「認知症サポーター養成講座」を年間50回以上開催し、地域住民の理解促進に努めています。

また、認知症初期集中支援チームが早期介入を行い、症状の進行を遅らせる取り組みも実施中です。

市内には認知症カフェが15か所設置され、当事者や家族が気軽に相談できる場として機能しています。

さらに、24時間対応の認知症相談ダイヤルや、徘徊高齢者の見守りネットワークなど、多様なサービスが展開されています。

以下で詳しく解説していきます。

認知症ケアの現状と課題

久留米市における認知症ケアは、高齢化の進展とともに重要性を増しています。

現在、市内の65歳以上の高齢者のうち、約15%が何らかの認知症の症状を抱えているという統計があります。

認知症ケアの最大の課題は、専門的な支援体制の不足です。

市内には認知症疾患医療センターが1箇所設置されていますが、「待ち時間が長くて困る…」という声も少なくありません。

また、認知症サポーター養成講座の受講者は累計8,000人を超えましたが、実際の支援活動に参加する人材はまだ限られているのが実情でしょう。

家族の介護負担も深刻な問題となっています。

特に老老介護の増加により、介護者自身が体調を崩すケースが増えているのです。

久留米市では、認知症カフェを市内12箇所で開催し、介護者の情報交換や息抜きの場を提供していますが、参加者からは開催頻度の増加を望む声が上がっています。

早期発見・早期対応の仕組みづくりも急務となっています。

認知症初期集中支援チームが2018年から活動を開始し、これまでに約300件の相談に対応してきました。

しかし、「家族が認知症かもしれない…」と感じても、どこに相談すればよいか分からない方も多いでしょう。

久留米市の認知症ケアは、地域全体で支える体制づくりが今後の鍵となります。

介護保険制度の活用法

介護保険制度は、久留米市の高齢者が認知症になっても安心して生活を続けるための重要な支援システムです。

まず申請から利用開始までの流れを理解することが、制度を有効活用する第一歩となります。

久留米市では、65歳以上の方または40歳から64歳で特定疾病がある方が介護保険を申請できます。

申請は市役所の介護保険課や各総合支所で受け付けており、本人や家族だけでなく、地域包括支援センターでも代行申請が可能です。

「手続きが複雑そうで不安かもしれない…」と感じる方も、窓口の職員が丁寧にサポートしてくれるので安心でしょう。

要介護認定を受けた後は、ケアマネジャーと相談しながら必要なサービスを選択します。

認知症の方が利用できる主なサービスは以下の通りです。

– デイサービス 日中の見守りや機能訓練を受けながら、他の利用者との交流も図れます。

家族の介護負担軽減にも効果的です。

– 訪問介護 自宅での入浴や食事の介助など、日常生活のサポートを受けられます。

– ショートステイ 短期間の施設入所により、家族の休息時間を確保できます。

利用料は原則1割負担ですが、所得に応じて2割または3割負担となる場合もあります。

久留米市独自の軽減制度も設けられているため、経済的な不安がある方は市の窓口で相談することをお勧めします。

介護保険制度を上手に活用することで、認知症があっても住み慣れた地域で暮らし続けることが可能になるのです。

高齢者福祉施設の情報

久留米市では、高齢者の方々が安心して生活できるよう、さまざまな福祉施設が整備されています。

認知症の方を含む高齢者とその家族にとって、適切な施設選びは今後の生活を左右する重要な決断となるでしょう。

久留米市内には特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホームなど、多様な施設が約50か所以上存在します。

それぞれの施設は入居条件や提供サービスが異なるため、利用者の状態や家族の希望に応じた選択が可能です。

また、デイサービスやショートステイといった在宅介護を支援する通所・短期入所施設も充実しており、家族の介護負担軽減にも貢献しています。

例えば、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)では、少人数制で家庭的な環境の中、専門スタッフによる24時間体制のケアを受けられます。

特別養護老人ホームは要介護3以上の方が対象で、終身利用も可能な施設として人気が高く、待機者も多い状況です。

施設選びの際は、久留米市役所の介護保険課や地域包括支援センターで詳しい情報提供を受けることができます。

以下で詳しく解説していきます。

利用可能な施設一覧

久留米市には、高齢者や認知症の方を支援する多様な福祉施設が整備されています。

市内の特別養護老人ホームは約20施設あり、24時間体制で介護が必要な方の生活を支えています。

グループホームは認知症の方に特化した施設として、市内に15箇所以上設置されており、家庭的な環境での共同生活が可能です。

デイサービスセンターは市内全域に約40箇所配置され、日中の介護や機能訓練を提供しています。

「自宅での生活は続けたいけれど、日中の介護が心配…」という方にとって、デイサービスは重要な選択肢となるでしょう。

ショートステイ対応施設も充実しており、介護者の休息や急な用事の際に利用できます。

施設選びのポイントは以下の通りです。

– 要介護度に応じた施設の選定 施設により受け入れ可能な要介護度が異なるため、事前確認が必要です。

– 立地条件の確認 家族の訪問頻度を考慮し、アクセスしやすい場所を選ぶことが大切です。

– 費用と介護保険の適用範囲 月額費用は施設により大きく異なり、介護保険の適用範囲も確認が必要です。

久留米市役所の長寿支援課では、施設選びの相談窓口を設けており、個別の状況に応じた最適な施設を紹介しています。

受付時間と連絡先

久留米市の高齢者福祉施設を利用する際は、各施設の受付時間と連絡先を事前に確認することが重要です。

多くの施設では平日の午前8時30分から午後5時15分までが基本的な受付時間となっています。

主要な連絡先として、久留米市役所の長寿支援課は0942-30-9207で対応しており、認知症や介護に関する総合的な相談が可能でしょう。

地域包括支援センターは市内11か所に設置され、それぞれの地域に密着した支援を提供しています。

「どこに相談すればいいか分からない…」という方も、まずは最寄りのセンターに電話してみることをおすすめします。

緊急時の対応も整備されており、夜間や休日の急な相談には、久留米市の夜間・休日急患センター(0942-37-2297)が24時間体制で対応。

認知症の症状が急変した場合や、介護者が体調を崩した際にも安心です。

各施設では事前予約制を採用している場合が多いため、訪問前の電話確認は必須となります。

特に初回相談では、介護保険証や医療保険証などの必要書類を準備しておくとスムーズに手続きが進むでしょう。

施設によっては土曜日の午前中も相談を受け付けているところもあり、平日の来所が難しい方にも配慮されています。

久留米市の高齢者支援は、利用者の立場に立った柔軟な対応を心がけているのが特徴といえます。

久留米市での暮らしを支える制度

久留米市で高齢者が安心して暮らすためには、税金や保険、年金といった社会保障制度を正しく理解し、適切に活用することが欠かせません。

これらの制度は複雑で分かりにくい部分もありますが、高齢者の生活を経済的に支える重要な基盤となっているからです。

例えば、介護保険料の軽減措置や後期高齢者医療制度の保険料減免など、知らないと損をしてしまう制度も数多く存在します。

久留米市では、65歳以上の方を対象とした市民税の控除制度や、介護保険料の所得段階別設定により、経済状況に応じた負担軽減を実施しています。

年金については、国民年金の受給開始年齢や繰り下げ受給による増額制度など、ライフプランに合わせた選択が可能となっています。

また、後期高齢者医療制度では、75歳以上の方の医療費自己負担割合が原則1割に軽減され、高額療養費制度と併用することで医療費の負担を大幅に抑えることができるでしょう。

認知症を患った場合でも、成年後見制度を活用すれば財産管理や各種手続きを安心して任せることができます。

久留米市役所の長寿支援課では、これらの制度に関する相談窓口を設けており、専門スタッフが個別の状況に応じたアドバイスを提供しています。

以下で詳しく解説していきます。

税・保険・年金の基本情報

久留米市の高齢者が安心して暮らすためには、税金、保険、年金の3つの制度を正しく理解し、適切に活用することが欠かせません。

高齢化が進む久留米市では、これらの制度を知らないために損をしている高齢者も少なくありません。

特に認知症を患う高齢者やその家族にとって、複雑な制度の理解は大きな社会問題となっています。

まず税金面では、65歳以上の高齢者には所得税や住民税の控除制度が用意されています。

公的年金等控除は年金収入から一定額を差し引く制度で、65歳以上の方は最低110万円の控除が受けられます。

配偶者控除は配偶者の所得が48万円以下の場合に38万円の控除が適用され、70歳以上の配偶者がいる場合は48万円まで控除額が増額されるのが特徴です。

医療費控除については、年間の医療費が10万円を超えた場合、その超過分が所得から控除される仕組みとなっています。

久留米市では高齢者世帯の固定資産税減額制度も実施しており、65歳以上の単身世帯や高齢者のみの世帯で一定の所得要件を満たす場合、固定資産税が最大で半額になることもあります。

認知症の診断を受けた高齢者がいる世帯では、障害者控除の対象となる可能性もあり、市役所の福祉課で障害者控除対象者認定書の交付を受けることで、さらなる税負担の軽減が期待できるでしょう。

「税金の手続きが複雑で分からない…」という方も多いかもしれませんが、久留米市役所の税務課では無料相談を実施しています。

毎週火曜日と木曜日の午後には税理士による無料相談会も開催されており、確定申告の時期には土日も相談窓口を開設するなど、高齢者に配慮した体制が整えられています。

保険制度では、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に自動的に移行します。

医療費の自己負担は原則1割となり、現役並み所得者でも3割負担に抑えられています。

高額療養費制度では、月額の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超過分が払い戻される仕組みがあり、住民税非課税世帯の高齢者は月額8,000円が上限となります。

久留米市の介護保険制度は、65歳以上の高齢者全員が被保険者となり、要介護認定を受ければ様々なサービスを利用できます。

訪問介護では身体介護や生活援助を受けることができ、デイサービスでは入浴や食事、機能訓練などのサービスを日帰りで利用可能です。

認知症の高齢者向けには、認知症対応型通所介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)といった専門的なサービスも用意されています。

介護保険料は所得に応じて9段階に分かれており、久留米市では低所得の高齢者に対して保険料の減免制度を設けています。

生活保護受給者や市民税非課税世帯の高齢者は、申請により保険料が最大で半額まで減額される場合があります。

年金については、国民年金と厚生年金の2階建て構造を理解しておくことが重要となります。

国民年金は20歳から60歳まで40年間保険料を納めた場合、満額で月額約6万6千円が支給され、厚生年金は加入期間と平均報酬額に応じて金額が決定される仕組みです。

久留米市の年金事務所では、年金相談や受給手続きのサポートを行っており、予約制で個別相談も実施しています。

認知症の高齢者が増加する中、成年後見制度の重要性も高まっています。

久留米市成年後見センターでは、判断能力が不十分な高齢者の財産管理や身上監護をサポートする体制を整えており、市民後見人の養成講座も定期的に開催されています。

認知症の進行により本人が手続きできなくなる前に、任意後見制度を活用することで、将来の不安を解消することも可能でしょう。

久留米市では高齢者の社会問題に対応するため、地域包括支援センターを市内11か所に設置しています。

各センターでは社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーが常駐し、高齢者やその家族からの相談に無料で応じています。

認知症初期集中支援チームも配置されており、認知症の早期発見・早期対応に努めているのが現状です。

これらの制度を上手に活用することで、久留米市の高齢者とその家族の経済的負担を軽減し、安心した生活を送ることができるのです。

制度は複雑に見えるかもしれませんが、市役所や地域包括支援センターなどの相談窓口を積極的に利用し、一人ひとりに合った支援を受けることが、高齢者が直面する社会問題の解決につながるでしょう。

介護保険制度の詳細

介護保険制度は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための重要な社会保障制度であり、久留米市においても多くの高齢者とその家族を支える基盤となっています。

久留米市では、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者が対象となり、第2号被保険者は特定疾病(がん末期、関節リウマチ、初老期における認知症など16種類)が原因で介護が必要になった場合に限り、介護保険サービスを利用できる仕組みとなっています。

要介護認定を受けるには、まず市役所の介護保険課または最寄りの地域包括支援センターに申請が必要でしょう。

久留米市内には複数の地域包括支援センターが設置されており、東部・西部・南部・北部・中央の各エリアで高齢者の相談に応じています。

申請は本人だけでなく、家族や成年後見人、地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業者なども代理で行うことが可能であり、入院中の場合は病院の医療ソーシャルワーカーが申請をサポートしてくれることもあります。

「認知症の症状が出てきたけれど、どこに相談すればいいのか分からない…」という不安を抱える方も多いかもしれません。

久留米市では認知症初期集中支援チームが設置されており、認知症の早期発見・早期対応に向けた支援を行っています。

また、認知症サポーター養成講座も定期的に開催され、地域全体で認知症の方を支える体制づくりが進められており、令和5年度末時点で市内には約2万人の認知症サポーターが活動しています。

申請後は認定調査員による訪問調査と主治医意見書をもとに、要支援1・2、要介護1~5の7段階で認定され、この認定結果は介護認定審査会という医療・保健・福祉の専門家で構成される会議で決定されます。

訪問調査では、身体機能(麻痺の有無、関節の動き、視力・聴力など)、生活機能(食事、排泄、入浴の状況など)、認知機能(意思疎通、記憶、理解力など)、精神・行動障害(徘徊、妄想、介護への抵抗など)、社会生活への適応(買い物、金銭管理など)といった74項目について詳しく調査が行われ、申請から認定結果の通知まで原則30日以内に行われることになっています。

利用できるサービスは大きく分けて3種類あり、それぞれの特徴と具体的な内容を理解することが重要となります。

居宅サービスは、訪問介護やデイサービス、ショートステイなど自宅で生活しながら受けられるサービスであり、訪問介護では身体介護(入浴・排泄・食事の介助など)と生活援助(掃除・洗濯・買い物など)が提供されます。

デイサービスでは日中の時間帯に施設で食事や入浴、機能訓練などを受けることができ、久留米市内には約80か所のデイサービス事業所が運営されています。

ショートステイは家族の介護負担軽減や冠婚葬祭時などに一時的に施設に宿泊できるサービスで、連続利用は30日までという制限があります。

施設サービスは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設への入所サービスであり、特別養護老人ホームは原則要介護3以上の方が対象で、久留米市内には約20施設が運営されています。

介護老人保健施設はリハビリテーションを中心とした施設で、在宅復帰を目指す方が利用し、介護医療院は長期療養が必要な方向けの施設として位置づけられています。

地域密着型サービスは、認知症対応型デイサービスやグループホームなど、住み慣れた地域で受けられるサービスであり、認知症対応型デイサービスは認知症の方に特化したプログラムを提供し、少人数制できめ細かなケアが特徴となっています。

グループホームは認知症の高齢者が5~9人の少人数で共同生活を送る施設で、家庭的な雰囲気の中で専門的なケアを受けることができ、久留米市内には約30か所のグループホームが運営されています。

小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・泊まりを組み合わせて利用できる便利なサービスで、同じスタッフが継続的にケアを提供するため、認知症の方にとって安心感があります。

自己負担は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割となる場合もあり、具体的には単身で年金収入等が280万円以上の方は2割負担、340万円以上の方は3割負担となります。

また、高額介護サービス費制度により、月々の自己負担額が一定額を超えた場合は超過分が払い戻される仕組みもあり、世帯の所得に応じて月額上限が15,000円から140,100円まで設定されています。

久留米市独自の減免制度も用意されているため、経済的な不安がある方は市の窓口で相談してみましょう。

市民税非課税世帯に対する利用料減免制度や、社会福祉法人による利用者負担軽減制度があり、対象となる方は自己負担が4分の1まで軽減される場合があります。

災害や失業などで一時的に支払いが困難になった場合の減免制度も整備されており、個別の事情に応じた支援が受けられます。

介護保険制度を上手に活用することで、認知症になっても住み慣れた地域での生活を継続でき、久留米市では「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」を推進しています。

認知症カフェの開催、認知症高齢者見守りネットワーク事業、GPS機器の貸与事業など、様々な取り組みが展開されており、地域全体で高齢者を支える体制が整いつつあります。

超高齢社会という社会問題に直面する中、介護保険制度は高齢者の尊厳を守りながら、家族の介護負担を軽減する重要な役割を果たしており、早めの相談と適切なサービス利用により、高齢者本人も家族も安心して生活を送ることが可能となるでしょう。

久留米市の高齢者支援に関するQ&A

久留米市の高齢者支援について、多くの方が疑問や不安を抱えていることでしょう。

認知症の家族を持つ方や、将来の介護に備えたい方にとって、正確な情報を得ることは非常に重要となります。

久留米市における高齢者支援の現状と課題、そして利用可能な各種サービスについて詳しく解説していきます。

久留米市では、高齢者とその家族を支援するための様々な相談窓口が設置されています。

特に認知症に関する相談は、地域包括支援センターが中心となって対応しており、専門の相談員が個別の状況に応じたアドバイスを提供しています。

市内には11か所の地域包括支援センターがあり、それぞれの地域特性に応じた支援を展開しているのが特徴でしょう。

電話相談だけでなく、必要に応じて訪問相談も実施されているため、外出が困難な方でも安心して利用できます。

認知症の早期発見と対応は、高齢者本人と家族の生活の質を維持する上で極めて重要な社会問題となっています。

久留米市では「認知症初期集中支援チーム」が設置され、認知症の疑いがある方や診断を受けたばかりの方に対して、医療・福祉の専門職がチームを組んで集中的な支援を行っています。

このチームには認知症サポート医、保健師、社会福祉士などが参加し、約6か月間の集中的な支援を通じて、適切な医療や介護サービスにつなげる役割を担っているのが現状となります。

認知症の診断から介護サービスの利用まで、一連の流れについても多くの質問が寄せられています。

初期症状に気づいたら、まずはかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門医療機関を紹介してもらうことが大切でしょう。

久留米市内には久留米大学病院内に認知症疾患医療センターが設置されており、専門的な診断と治療を受けることができます。

同センターでは、MRIやCTなどの画像診断、神経心理検査、血液検査などを組み合わせた総合的な診断が行われ、認知症の種類や進行度を正確に把握することが可能となっています。

介護保険の申請方法や利用できるサービスの種類についても、具体的な情報が求められています。

要介護認定を受けるまでの手続きは、まず市役所の介護保険課または地域包括支援センターで申請を行い、その後、認定調査員による訪問調査と主治医意見書の作成が行われます。

審査判定には通常30日程度かかりますが、緊急性が高い場合は暫定的なサービス利用も可能でしょう。

久留米市では、デイサービス、ショートステイ、訪問介護、訪問看護などの各種サービスが充実しており、高齢者の状態や家族の状況に応じて適切なサービスを選択できる体制が整っています。

久留米市独自の取り組みとして、「認知症カフェ」の運営支援も行われています。

市内には約20か所の認知症カフェが開設されており、認知症の方とその家族、地域住民、専門職が気軽に集い、情報交換や相談ができる場として機能しています。

月1回から2回程度の開催が多く、参加費は無料または100円程度と気軽に参加できる設定となっているのが特徴でしょう。

高齢者の社会問題として深刻化している「8050問題」への対応も、久留米市では重要な課題として認識されています。

80代の親と50代の子どもが同居し、両者が生活上の困難を抱えるケースが増加しており、包括的な支援体制の構築が急務となっています。

市では、高齢者支援と生活困窮者支援、障害者支援などの部門が連携し、世帯全体を支援する「断らない相談支援」を推進しているのが現状となります。

認知症予防の取り組みも積極的に展開されており、「脳の健康教室」や「介護予防教室」が市内各所で開催されています。

これらの教室では、認知機能の維持・向上を目的とした脳トレーニング、適度な運動、栄養指導、口腔ケアなどが総合的に提供され、参加者同士の交流も促進されているでしょう。

特に「くるめ元気脳教室」は、週1回、6か月間のプログラムで、簡単な読み書き計算を中心とした学習療法を取り入れ、認知症予防に効果を上げています。

家族介護者への支援も充実しており、「家族介護教室」では介護技術の習得だけでなく、介護者同士の情報交換や精神的な支えあいの場としても機能しています。

また、「介護者のつどい」では、同じ悩みを持つ介護者が集まり、専門職のアドバイスを受けながら、介護の悩みや工夫を共有できる機会が提供されているのが特徴となります。

レスパイトケア(介護者の休息)の重要性も認識され、ショートステイの利用促進や、緊急時の受け入れ体制の整備も進められています。

久留米市の高齢者支援における今後の課題として、増加する認知症高齢者への対応、介護人材の確保、地域での見守り体制の強化などが挙げられます。

市では「認知症サポーター養成講座」を積極的に開催し、これまでに約2万人のサポーターを養成してきました。

今後も地域全体で高齢者を支える仕組みづくりを推進し、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指していく方針となっています。

認知症支援に関するよくある質問

認知症支援に関して多くの方が抱える疑問について、久留米市でよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

「家族が認知症かもしれない…」と不安を感じた時、まず相談すべき窓口は地域包括支援センターです。

久留米市内には11か所の地域包括支援センターがあり、認知症の初期症状から介護サービスの利用まで、幅広い相談に無料で対応しています。

認知症の診断を受けるには、かかりつけ医への相談から始めるのが一般的でしょう。

必要に応じて専門医療機関への紹介も受けられます。

久留米大学病院や聖マリア病院などには認知症疾患医療センターが設置されており、専門的な診断と治療が可能です。

介護保険サービスの利用については、要介護認定の申請が必要となります。

申請は市役所の介護保険課や各地域包括支援センターで受け付けており、認定調査を経て介護度が決定されます。

認知症カフェや家族会など、当事者や家族が集える場所も市内各所で開催されています。

「同じ悩みを持つ人と話したい」という方には、これらの交流の場が心の支えになるでしょう。

費用面での不安がある場合は、高額介護サービス費制度や医療費助成制度など、経済的負担を軽減する制度の活用も検討できます。

各種制度の詳細は、市役所の窓口で確認することをお勧めします。

地域包括支援センターへのお問い合わせ

地域包括支援センターへの問い合わせは、電話、窓口訪問、メールなど複数の方法で可能です。

久留米市では市内11か所に地域包括支援センターを設置しており、各センターが担当地域の高齢者支援を行っています。

問い合わせの際は、まず居住地域を管轄するセンターを確認することが重要でしょう。

「どこに連絡すればいいのか分からない…」という方は、久留米市役所の長寿支援課(0942-30-9207)に電話すれば、適切なセンターを案内してもらえます。

相談内容として多いのは、以下のような事項です。

– 認知症の症状や対応方法 家族が認知症かもしれないと感じた時の初期対応や、専門医療機関の紹介などを相談できます。

– 介護保険の申請手続き 要介護認定の申請方法や必要書類について詳しく説明を受けられます。

– 在宅介護サービスの利用 デイサービスや訪問介護など、利用可能なサービスの種類と手続きを案内します。

センターの受付時間は平日の8時30分から17時15分までとなっています。

土日祝日は休みですが、緊急の場合は市役所の代表番号から対応可能な部署につないでもらえるでしょう。

相談は無料で、秘密は厳守されます。

認知症や介護に関する不安を一人で抱え込まず、専門スタッフに相談することで、適切な支援につながる第一歩となります。

まとめ:久留米市の認知症問題への取り組みと展望

今回は、久留米市の認知症問題について関心をお持ちの方に向けて、- 久留米市における認知症の現状と課題- 地域で実施されている支援体制と取り組み- 今後の高齢者福祉の方向性と可能性上記について、解説してきました。

久留米市の認知症問題は決して他人事ではなく、地域全体で向き合うべき重要な課題です。

高齢化が進む中で、認知症の方やその家族が孤立することなく、安心して暮らせる環境づくりが求められています。

地域の皆で支え合いながら、一歩ずつ前進していくことが大切でしょう。

これまで認知症の家族を支えてきた方も、地域活動に参加してきた方も、その経験と努力は必ず誰かの力になっています。

一人ひとりの小さな行動が、地域全体の大きな変化につながっているのです。

久留米市では今後も認知症サポーターの養成や、認知症カフェの充実など、様々な取り組みが進められていきます。

地域の絆が強まることで、認知症になっても住み慣れた場所で暮らし続けられる社会が実現するはずです。

まずは身近なところから、認知症について正しく理解し、できることから始めてみませんか。

久留米市の高齢者福祉の未来は、地域に暮らす一人ひとりの手で創られていきます。

コメント